在安徽新华学院,谢家顺是师生眼中的“宝藏老师”。他像个执着的“挖宝人”,在张恨水研究的领域里,一“挖”就是三十余年,不仅挖出了学术的深度,也挖出了育人的温度和文化传播的广度。在张恨水研究与高校教育、文化传承的交叉地带,开辟出一片独特的天地。

学术上的“寻珠者”:填补张恨水研究空白

提及张恨水,很多人或许只知道《金粉世家》,但对他浩如烟海的作品和复杂的文学地位,了解并不深入。事实上,张恨水曾与鲁迅并称为“双峰并秀”的作家,他一生创作3000余万字,涵盖小说、散文、诗词等多种体裁,却在很长一段时间里被文学史忽略,甚至被简单贴上“鸳鸯蝴蝶派”的标签,其文学价值未能得到应有的认可。作为与张恨水同为安徽潜山的同乡,谢家顺在梳理文献时敏锐地察觉到这份“被遮蔽的价值”,“既是同乡,那就做本土化研究;更重要的是,这样一位与鲁迅齐名的作家,不该被埋没”,正是这份同乡情谊与学术责任感,让他一头扎进张恨水研究这片“文学富矿”。

2010年,谢家顺主持国家社科基金项目《张恨水年谱》,为了还原最真实的张恨水,他开启了漫长的“寻宝”之旅,而“一手资料”则是他始终坚守的学术底线。早在2003年去北大访学时,他的导师就反复叮嘱“做学问一定要阅读作家原作品,注重原始资料的搜集与整理”,这句话被他深深刻在心里,成为日后研究的“行动指南”。那些年,他的足迹遍布各地,只要有一丝可能藏着张恨水相关资料的地方,他都会一一探访。谢家顺循着张恨水的足迹,先后多次去到北京、上海、南京等地调研,走访他的亲朋好友近百人,搜集研究资料约600万字,整理各类照片3000余幅,其中不少资料为首次公开。十余年不辞辛苦,谢家顺终于精准勾勒出张恨水从早年流浪、投身创作到成为文学大家的完整生平脉络,这份《张恨水年谱》最终以“良好”等次结项,为后续张恨水研究搭建起坚实的史料框架。

2024年,谢家顺再度发力,拿下国家社科基金一般项目《〈张恨水全集〉新编、研究与数据库建设》——这是安徽新华学院首个获批的国家社科基金一般项目,意义非凡。他之所以启动这个项目,源于对1993年北岳文艺出版社版《张恨水全集》的遗憾:“那版全集共64册、1800余万字,在当时已经很有价值,但张恨水写了3000多万字,还有大量散文、杂文散落未被收录,而且受限于当时的技术和时代条件,编校上也存在不少错漏。”这一次,他依旧以“一手资料”为核心,带领团队重新梳理张恨水的所有作品。他计划用五年时间完成这项工程,不仅要补全散落的文本,还要搭建一个数字化数据库,让张恨水的作品以更完整、更便捷的方式呈现在大众面前,预计2028年结项时,这个数据库将成为张恨水研究领域的“资料宝库”。

除此之外,谢家顺还从海量的文献资料中“打捞”出314封张恨水书信,辑注成《张恨水书信》一书。这些书信里,既有他对女儿“天冷加衣”的温情叮嘱,也有他在抗战时期“以笔为枪”的愤懑与担当——这些此前从未公开的文字,像一把钥匙,打开了理解张恨水的新窗口,让学界和读者看到,这位通俗文学大师不仅有“写尽世间百态”的才华,更有“心怀家国”的文人风骨,也正是这些书信,进一步补全了《张恨水全集》的缺憾,让张恨水的形象更加立体鲜活。

育人中的“播种者”:让学生爱上张恨水

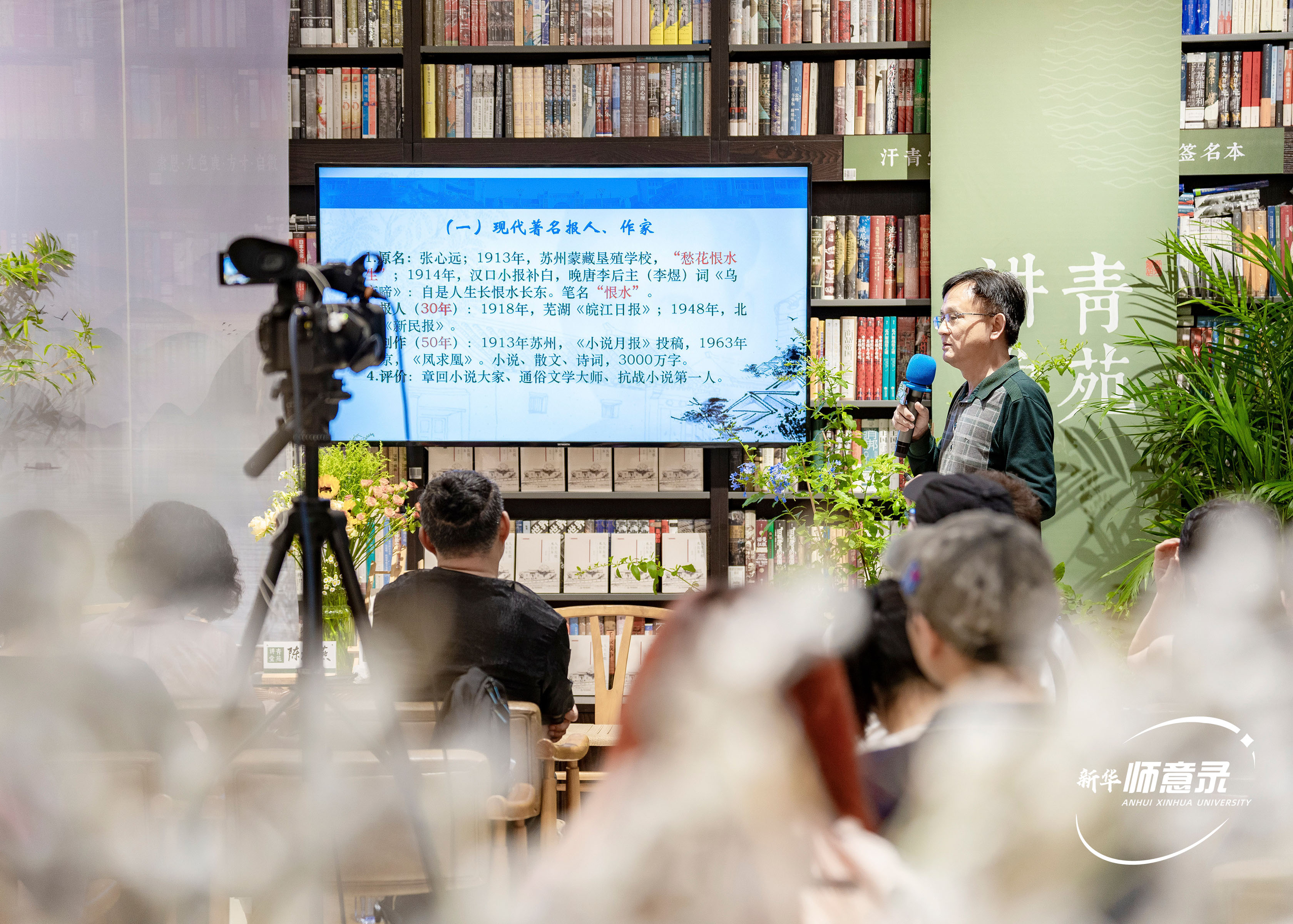

在教学上,谢家顺同样藏着“宝藏”——他主讲的《张恨水小说研究》在2023年入选国家级一流本科课程,这门课没有枯燥的理论堆砌,靠“讲故事”“重实践”“传方法”三大秘诀,让学生心甘情愿“走进”百年前的文字世界,更在他的引导下明确成长方向。

课堂上,他擅长把学术细节变成生动的故事。就像讲“张恨水笔名的由来”,他不会直接抛出结论,而是先聊坊间流传的“恨水不成冰”传闻——“有人说张恨水追求冰心不成,所以取这个笔名”,这话一出口,学生们的注意力立刻被吸引;接着他话锋一转,引出真正的出处:“其实‘恨水’二字来自南唐后主李煜的《相见欢》中的‘自是人生长恨水长东’,当时张恨水正四处流浪,心情苦闷,取这个笔名是为了警醒自己珍惜时间”;最后他还会补充一句:“不过传闻也不是空穴来风,当时有位粉丝名字里带‘冰’,和张恨水来往密切,甚至到了谈婚论嫁的地步,只是‘此冰非彼冰’,张恨水和冰心先生其实从未有过交集。”这样一波三折的讲解,让学生们不仅记住了笔名的由来,更对张恨水的生平有了兴趣。2023级汉语言文学4班班长姚兆春就说:“谢老师的课堂突出一个‘渊’字,而且是用讲故事的方式,会让我们很有代入感,从而在无意中对作品达到‘知其然’的状态。”

他从不把教学局限在教室,常带学生开展“探寻张恨水足迹”等课前实践活动。学生在潜山看到张恨水少年生活场景后,再读《春明外史》的皖江风光描写,“一下子就懂了文字里的感情,不是凭空写的,是有生活底子的”。还有学生说:“和老师交流时,才发现对张恨水文学的理解能有这么多维度,比自己一个人看书收获大太多。”

除了带学生“读作品”,谢家顺也注重教学生“做研究”“规划未来”。面对本科生,他常说:“本科阶段要多读书、读原著,先找到自己的兴趣圈,不要盲读,要多思考、写读书笔记打基础。”在他的引导下,不少学生,主动关注通俗文学;更有学生受他影响,考研时坚定选择“现代通俗文学”方向,把课堂上的兴趣变成了未来的职业追求。而作为经验丰富的教师,他也常把自己的心得分享给青年教师,建议他们“先树立科研意识,科研不是一蹴而就的,要积累、要坐冷板凳”,鼓励他们利用学校“青年导师制”多向银龄教师请教,多参加学术会议关注领域前沿——这些实在的建议,成了青年教师平衡教学与科研的“指南针”。

文化传播的“摆渡人”:让张恨水走向更广阔天地

作为安徽省张恨水研究会会长,谢家顺并未仅满足于学术圈的研究,还立志做文化传播的“摆渡人”,把张恨水这位皖籍文学巨匠的作品与精神带向了更广阔的天地。

这些年,他参与并策划多场学术盛会,从2018年“年谱与新文学研究的经典化”学术论坛,到2024年“从安徽走向世界:张恨水与百年中国新文学”国际学术研讨会,每场都吸引国内外数十位学者参与。大家不再局限于讨论小说技巧,更挖掘作品中的家国情怀、文化传承,探讨对当代通俗文学创作的启示,拓宽了张恨水研究的视野。2015年,他远赴美国讲学,分享张恨水的抗战文学,当美国学者通过《虎贲万岁》读懂“中国文人的抗日担当”时,他更加确信:“好的文学没有国界,张恨水的作品里藏着中国人的精神底色,值得被世界看见。”

张恨水纪念馆的建设与张恨水旧居的修缮,均在学术研究与文化推广的背景下逐步推进。张恨水纪念馆完成全新布展,馆内陈列着手稿、初版书籍、生活用品及他团队捐赠的书信复制品,成为了解张恨水的重要窗口;江西黎川的张恨水旧居被精心修缮,还原其生活创作场景,成为当地文化地标,每年吸引众多文学爱好者与游客参观。正在建设的张恨水数据库,更是谢教授搭建的“数字桥梁”——未来,高校学生、研究学者、普通文学爱好者,都能通过数据库轻松查阅张恨水的作品、生平资料与研究成果,让他的文字真正“活”在当下。

“张恨水是从安徽走出去的作家,他的作品里有家乡的文化基因,也有中国人的精神力量,我得让更多人知道他、读懂他。”谢家顺的话语里,满是对家乡文化的深情与学术使命的担当。三十余年深耕张恨水研究,他从未将科研视作“孤芳自赏的学问”,而是让学术的力量扎根课堂、惠及社会,用自己的实际行动诠释了高校“科研应用于教学,科研服务社会”的理念。

从学术研究到教书育人,再到文化传播,他就像自己的笔名“川贝”——这味能清热润肺的药材,既以扎实研究“疗愈”了张恨水被忽略的学术遗憾,又以温暖教学“滋养”了青年学生的文学热爱,更以坚定传播“守护”了皖籍文化的精神财富。在安徽新华学院,在张恨水研究领域,谢家顺这位“宝藏老师”,正用行动与坚守,续写着文学、科研与传承交织的动人故事。

(审核:濮明月 文:颜孟冉 章馨月 图:张慧欣)

- 上一篇:无

- 下一篇:“知心大朋友”梦哥:学生的成长,就是对我最好的肯定!